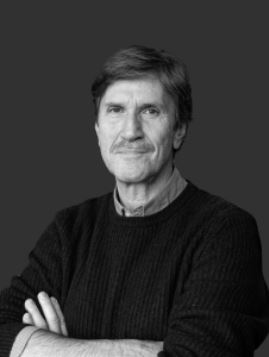

di Gianluca Virgilio

Francesco, quando e dove sei nato?

Sono nato nell’ormai lontano, ahimè, 7 novembre 1951, a Galatina.

Dove hai trascorso la tua infanzia e adolescenza?

Sempre a Galatina. Ho ricevuto un’educazione tradizionale, classica, in anni di rottura, di contestazione. Da noi questo movimento giungeva in maniera ovattata, ma si avvertiva ugualmente il conflitto tra tradizione e nuovi fermenti, le nuove idee.

Nelle tue scelte sportive, sei stato condizionato dai tuoi genitori?

No, mi hanno lasciato fare. La scelta fu mia, ma i miei genitori la rispettarono. In quegli anni era importante cavarsela bene a scuola. Se a scuola si andava bene, i genitori lasciavano fare.

Che tipo di scuola hai frequentato?

Il Liceo classico, quando si trovava nella sua vecchia sede, dal 1964-65 in poi. Tra l’altro, ho avuto tuo padre e tuo suocero come insegnanti, e poi ancora il prof. Luigi Vantaggiato. Inoltre, ho un grandissimo emozionante ricordo del prof. Vincenzo Palumbo, detto ‘Nzino, che passò con me dalla “Giovanni Pascoli” al Ginnasio, seguendomi da insegnante di Educazione fisica nel mio percorso scolastico. Capiva poco o niente della pallavolo, però aveva una grandissima passione per questo sport, ci faceva sempre giocare. Io ero una schiappa come giocatore, però sono convinto che fu lui per primo a farmi entrare in campo e a mostrarmi la strada. Vedi come sono le cose della vita, io sono arrivato alle soglie della A2, partendo da un maestro che non conosceva la pallavolo ed essendo una schiappa come giocatore! Questo professore organizzò un torneo tra le classi del Liceo, si rubavano i dieci minuti delle altre ore per finire le partite, ci faceva lavorare. Quest’uomo seminò tanto. Lui non lo sa, ma io gliene sono molto grato, non tanto per i risultati sportivi che poi sono venuti, quanto per avermi indicato la strada dell’impegno sociale, che per me è stata la pallavolo.