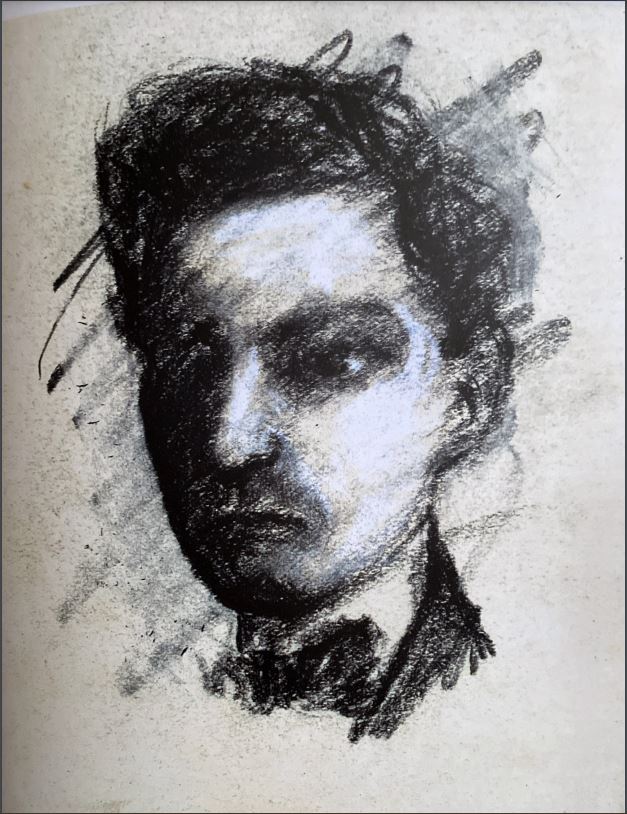

Autoritratto, 1912-13 circa, carboncino, cm 19,5×11.

Antonio Serrano

Antonio Serrano nacque a Lecce il 18 agosto 1891. Dopo aver compiuto gli studi medi nella città natale, fino al conseguimento della maturità classica, nel 1910 si trasferì a Roma per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, ma qui invece delle aule universitarie frequenta lo studio del pittore Alessandro Battaglia che nel 1904 era stato uno dei fondatori del Gruppo dei “XXV della Campagna romana”. L’anno seguente, dopo aver superato gli esami d’ammissione, s’iscrive all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove segue regolarmente i corsi fino al 1913.

Gli anni trascorsi nella capitale costituiscono un periodo fondamentale di studio e di aggiornamento per il giovane Serrano, il quale, fra l’altro, ha modo di visitare, oltre alla Galleria Nazionale, importanti mostre come l’Esposizione Internazionale del 1911, organizzata per celebrare il cinquantenario dell’Unità d’Italia, e le annuali rassegne della Società “Amatori e cultori”. Un’altra fonte preziosa di informazione per lui è rappresentata dalle numerose riviste di arte e letteratura che leggerà sempre avidamente: da “Emporium” a “Novissima”, da “The Studio” a “La Voce”, dal ”Marzocco alla “Nuova Antologia”.

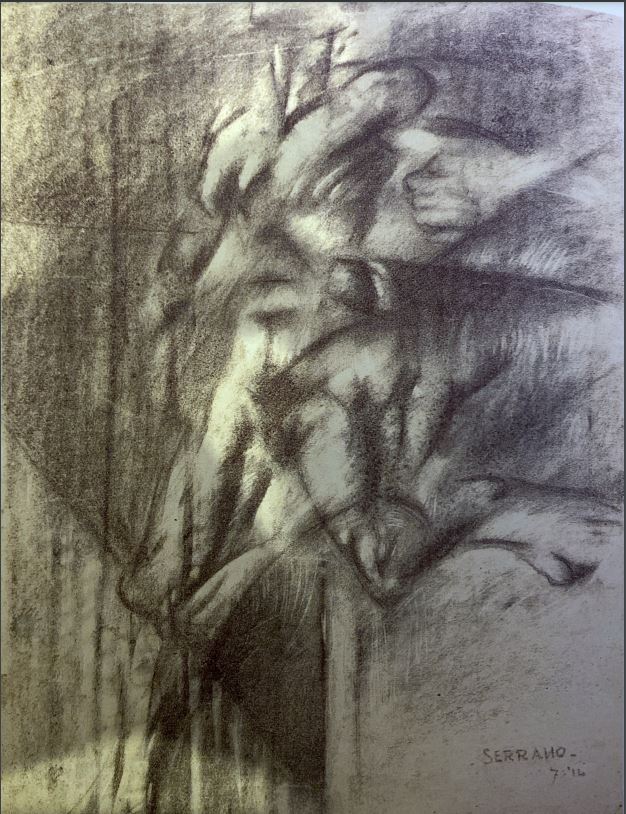

La nuda 2, 1914, carboncino, cm 60×46.

Dopo un iniziale interesse per la pittura “accademica” di Sartorio e Tito, ben presto rifiutata, prova grande entusiasmo per il divisionismo (Segantini e Previati in primo luogo), ispiratogli probabilmente da Battaglia, che si era aperto a questo genere di ricerche, oltre che dall’ambiente romano in genere, dove già operava in questo campo una figura centrale come Giacomo Balla. Tra il 1912 e il ’13, sul settimanale leccese “Il Tribuno salentino”, pubblica tre articoli di “Cronache d’arte”, nei quali, in polemica con le tendenze artistiche “ufficiali”, manifesta l’esigenza di un rinnovamento del linguaggio figurativo, dimostrandosi perfettamente al corrente degli ultimi sviluppi dell’arte contemporanea, dall’impressionismo al simbolismo, fino alla secessione.

Danzatrice nuda: ritmo lentissimo, 1914. olio su cartoncino, cm 48×33.

Nel 1913, all’Accademia, ha come professori Battaglia e due altri illustri artisti, Vittorio Grassi e Duilio Cambellotti, ma decide ugualmente di abbandonare lo studio, prima di conseguire il diploma, per una forma d’insofferenza verso quell’ambiente, da lui giudicato “stantio” in una lettera ai familiari dell’8 aprile di quell’anno. Nel giugno del 1913, dopo aver dovuto rinunciare al proposito di trasferirsi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, ritorna definitivamente a Lecce, dove vivrà, salvo brevi periodi, fino alla morte, tormentato da una salute malferma e in una condizione di quasi assoluto isolamento dal lato artistico. Qui, oltre che alla pittura, si dedica alla stesura di una diario, sul quale, sull’esempio del Giornale di bordo di Ardengo Soffici, annotò per quasi dieci anni, fino a pochi giorni prima della morte, riflessioni sull’arte e la letteratura, impressioni di lettura, minute registrazioni di fatti quotidiani, trascrivendo anche numerose composizioni in versi e in prosa.

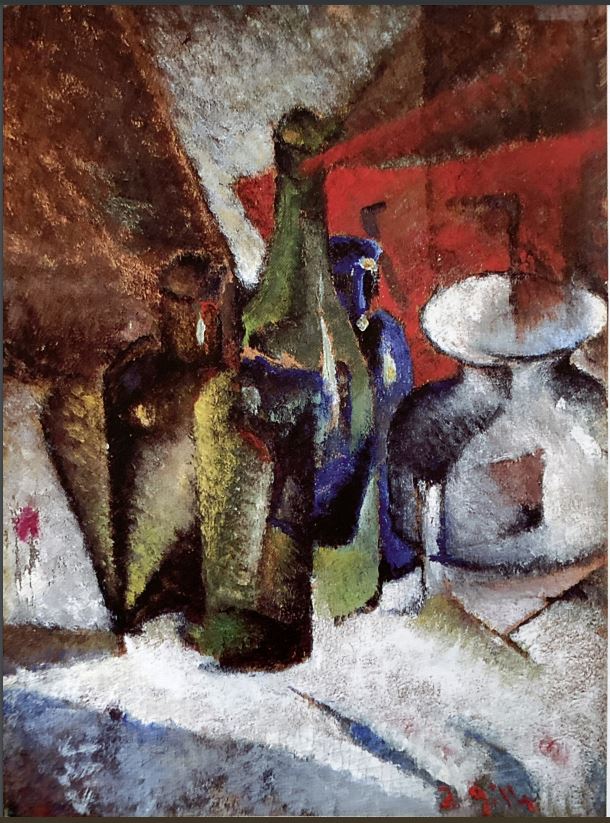

Nella seconda metà del 1913 si colloca la “scoperta” di Cèzanne, verso il quale Serrano dimostra un’autentica venerazione, che non verrà mai meno. Del grande maestro francese ammira, in particolare, la capacità di “costruire” realtà autonome, svincolate dal dato naturale, in base alla concezione di arte come “architettura”. Sotto la suggestione cezanniana esegue, tra il 1913 e il ’14, alcuni dipinti, come La madre, il Nudo su verde, la Natura morta in rosso, il Pescatore con rete. Sempre nel 1913 comincia a dimostrare un interesse specifico per il futurismo in seguito alla meditazione dell’opera e degli scritti teorici di Boccioni e alla lettura dei fascicoli di “Lacerba”, alla quale era abbonato. E al 1913-’15 risalgono infatti dipinti e disegni, come La nuda, Danzatrice nuda: ritmo lentissimo, Studio 3: sintesi di volume-luce, nei quali è evidente l’orientamento boccioniano nella ripresa dei concetti di dinamismo plastico e di scomposizione dinamica delle immagini. Un altro modello pittorico, in questo periodo, è Soffici, la cui influenza si nota chiaramente nell’opera del 1914 intitolata Compenetrazioni di piani e luce: bottiglie e paralume.

Compenetrazioni di piani e luci: bottiglie paralume; olio su cartone, cm 52×38.

L’ultima fase dell’attività di Serrano, meno intensa e operosa della precedente, a causa delle frequenti ricadute della malattia di cui soffriva, è caratterizzata da un ritorno alle forme e ai modi della tradizione, anche stavolta in linea con le tendenze della cultura figurativa, italiana ed europea, del primo dopoguerra. In questi anni stringe amicizia con gli scultori salentini Raffaele Giurgola e Antonio Mazzotta.

Dopo la morte, avvenuta a Lecce il 3 aprile del 1922, il pittore cadde ben presto nel dimenticatoio e a nulla sostanzialmente valsero alcune mostre retrospettive, organizzate a Gallipoli nel 1923 e nel capoluogo salentino nel 1924, a Bari nel 1930 e ancora a Lecce nel 1946, in occasione di più ampie rassegne a carattere provinciale e regionale. Non a caso, furono soltanto Vittorio Bodini e Mino Delle Site, i principali rappresentanti dell’avventura futurista leccese dei primi anni Trenta, a ricordarlo in due scritti rievocativi, non privi peraltro di inesattezze sul suo conto. In tempi più recenti il suo nome e la sua opera sono riemersi nell’ambito di alcune indagini volte a mettere in luce il contributo dato dalla Puglia al futurismo.

Sintesi di oggetti, 1914, olio su cartone, cm 50×36,

Serrano deve essere considerato uno dei primi seguaci delle avanguardie artistiche nel Meridione, ma un’analisi approfondita della sua produzione, ancora tutta da compiere, dovrà distinguere in essa quel che c’è di veramente originale dalla pura imitazione. D’altra parte, lo stesso pittore era perfettamente consapevole della dipendenza, a volte eccessiva, dai suoi irraggiungibili modelli e da ciò anzi gli derivava quella permanente scontentezza e quel senso di continua frustrazione che emergono dal diario e che sono i dati caratterizzanti della sua inquieta e tormentata personalità.