Catarsi è una sorta di rivisitazione della vicenda del filosofo agrigentino Empedocle, che la leggenda vuole suicida durante un’eruzione dell’Etna, ambientata ai tempi nostri. Così si chiama, infatti, anche il protagonista della pièce di Consolo, uno scienziato coinvolto da un politico in loschi traffici il quale, dopo avere scoperto l’intreccio tra scienza e potere, preferisce uccidersi nel cratere dell’Etna, seguendo l’esempio dell’antico filosofo, piuttosto che cedere ai ricatti.

L’Ape iblea. Elegia per Noto è invece la rievocazione, attraverso alcune voci narranti, dei momenti principali della storia della cittadina siciliana: la distruzione durante il terremoto del 1693, la ricostruzione secondo canoni scenografici barocchi, il crollo della cupola della cattedrale nel 1997 a causa del degrado e dell’incuria umana, che diventa per Consolo “metafora forse del rischio di crollo, di fine della nostra civiltà”.

Nonostante la loro brevità e particolarità, questi due testi affrontano problemi centrali della riflessione di Consolo o comunque trattano argomenti presenti anche in altri suoi scritti. Il primo, e più importante, problema che emerge, soprattutto in Catarsi, è il rapporto tra letteratura e contesto storico-sociale, che l’autore ha affrontato anche in vari saggi e articoli raccolti nel volume Di qua dal faro (1999). Un rapporto ‒ sostiene lo scrittore nell’Introduzione ‒ che si è rotto a causa, da un lato, dell’impraticabilità del linguaggio comunicativo, oramai degradato, corrotto, e dall’altro a causa della scomparsa del destinatario del messaggio letterario, del pubblico per cui è impossibile la catarsi, la purificazione che avveniva invece nella tragedia greca.

Qui Consolo sviluppa per sua stessa ammissione alcune lontane tesi di Pasolini, il quale nei primi anni Sessanta sostenne che la lingua tecnologica tendeva a omologare l’italiano, col conseguente impoverimento e la prevalenza del fine comunicativo su quello espressivo. Anche per lui la lingua della comunicazione risulta ormai priva di forza, di verità, è la lingua della menzogna, del potere che egli rifiuta e che si oppone a quella poetica che è la lingua “altra”, dell’autenticità, della verità.

In Catarsi, questa contrapposizione è rappresentata, da un lato, dalla figura di Pausania, il marito di Delia, figlia di Empedocle, e da quella di Archita. Il primo parla una lingua falsa e convenzionale, dietro la quale si nascondono traffici, intrighi, lotte e potere (“il linguaggio marcio e insensato”) mentre il secondo si esprime col linguaggio cinico della realpolitik. Dall’altro lato, invece, c’è lo stesso Empedocle che usa un linguaggio alto, irraggiungibile.

In L’Ape iblea, oltre allo straordinario, consueto impasto linguistico, tipico dell’autore, ci sono riflessioni sui rapporti tra la Sicilia e la Spagna e sul barocco che mi colpirono anche per la vicinanza con le tesi di Vittorio Bodini. Consolo infatti, a un certo punto del suo scritto, sostiene che tra la Sicilia, che è “la regione più ispanica d’Italia” e la Spagna ci sono notevoli affinità. Ebbene, anche Bodini aveva sostenuto che esistevano stretti rapporti tra il Salento e la Spagna, accomunati dal sangue arabo delle popolazioni e dal sentimento tragico della vita.

Ancora un altro punto importante è la sua concezione del barocco che egli interpreta più che come uno stile architettonico, come “un’esigenza dell’anima”. Così infatti scrive nel saggio La rinascita del Val di Noto: “Quello stile fantasioso e affollato, tortuoso e abbondante è, nella Sicilia dei continui terremoti della natura, degli infiniti rivolgimenti storici, del rischio quotidiano della perdita d’identità, come un’esigenza dell’anima contro lo smarrimento della solitudine, dell’indistinto, del deserto, contro la vertigine del nulla”. Anche qui notai un punto di contato con l’interpretazione da parte di Bodini, il quale, sulla scia del pensatore spagnolo Eugenio d’Ors, intendeva il barocco come categoria che si oppone al “classico” e che trascende il tempo e anche il mondo delle arti. E Bodini trovò proprio in questo la chiave di lettura della sua città, Lecce, e di un’intera civiltà. Anche per lui, infatti, il barocco è una condizione dello spirito in cui si riflette un disperato senso del vuoto, un horror vacui, che si cerca di colmare con l’esteriorità, l’ostentazione, l’oltranza decorativa, tipica delle facciate delle chiese e dei palazzi leccesi.

A questo proposito, rivolsi alcune domande su questi punti a Consolo il quale mi rispose confermando la vicinanza con le tesi sostenute da Bodini che aveva conosciuto e apprezzava come poeta e ispanista.

Sul foglio bianco della mia copia di Oratorio, poi, alla fine della serata, mi appose la seguente dedica: “A Lucio Giannone, | in ricordo di | un incontro, con | un grazie e con | simpatia. | Vincenzo Consolo | Calimera, 12 aprile 2003”.

Qualche anno dopo, nel 2007, mi venne proposto, ancora, di presentare un volume su Consolo, pubblicato sempre da Piero Manni, La parola scritta e pronunciata. Nuovi saggi sulla narrativa di Vincenzo Consolo, a cura di Giuliana Adamo, con una Prefazione di Giulio Ferroni, apparso nel 2006. Si trattava di un volume collettaneo che raccoglieva saggi di cinque studiosi, italiani e spagnoli, (Daniela La Penna, Miguel Angel Cuevas, Giuliana Adamo, Nicolò Messina, Irene Romera Pintor) che si occupavano di alcune opere di Consolo e, in particolare, di La ferita dell’aprile, Il sorriso dell’ignoto marinaio e Lunaria. Ma il libro è arricchito da un importante testo dello stesso Consolo e da un suggestivo cd che contiene brani tratti da varie opere dello scrittore siciliano, letti da lui stesso, e che permette di avere un’idea della straordinaria ricchezza e densità della sua scrittura.

Gli studi contenuti nel libro sono tutti di carattere tecnico-formale, che esaminano cioè la narrativa di Consolo, con estremo rigore, da un punto di vista prevalentemente linguistico, stilistico, narratologico, filologico, ma che, attraverso questo approccio, giungono a definire caratteristiche essenziali di essa. Oggetto di attenzione, in particolare, sono alcune opere o, a volte, parti o aspetti di opere di Consolo, sottoposte dagli studiosi a un’analisi ravvicinata. Ma sul contenuto preciso di questi saggi rimando al testo della mia presentazione (La narrativa di Vincenzo Consolo) già pubblicato su questo sito.

Lo scritto di Consolo, invece, è una riflessione profonda sulla letteratura, sulla lingua italiana e sul rapporto tra testo letterario e contesto storico-sociale negli ultimi quarant’anni in Italia. Qui egli compie un rapido excursus sulla sua opera, partendo dal primo romanzo, La ferita dell’aprile, organizzato come un “poemetto narrativo”, nel quale emerge già la sua polemica sociale, la diffidenza nei confronti del contesto storico e della sua lingua. Tredici anni dopo arriva il Sorriso, nel quale Consolo mette in crisi il genere romanzesco, attraverso la sperimentazione linguistica, la plurivocità, gli inserti saggistici, in polemica nei confronti della società che mercifica e distrugge il romanzo. Poi via via le altre opere, Lunaria, Retablo, Nottetempo casa per casa, L’olivo e l’olivastro, fino ad arrivare all’opera teatrale intitolata Catarsi, pubblicata, come s’è detto, nel vol. Oratorio, insieme con L’ape iblea. Elegia per Noto. Questa tragedia ‒ scrive lo scrittore ‒ rappresenta “l’esito ultimo di quella che posso chiamare la mia ideologia letteraria, l’espressione estrema della mia ricerca stilistica”.

Venuto meno il dialogo tra autore e lettore, il romanzo nei nostri tempi, secondo lo scrittore, non ha ragion d’essere e deve essere sostituito da una forma monologante, una forma poetica alta, quale appunto una tragedia, in versi o in prosa, quasi per reazione alla piattezza, all’insignificanza della lingua della comunicazione, ormai definitivamente corrotta. E molto acute sono anche le osservazioni che fa Consolo sull’opposizione tra lingua della comunicazione e lingua dell’espressione, come pure tra la lingua rinascimentale e illuminista e la linea barocca e sperimentale che denotano due atteggiamenti diversi da parte degli scrittori nei confronti della società (fiducia da un lato e distacco e sfiducia dall’altro).

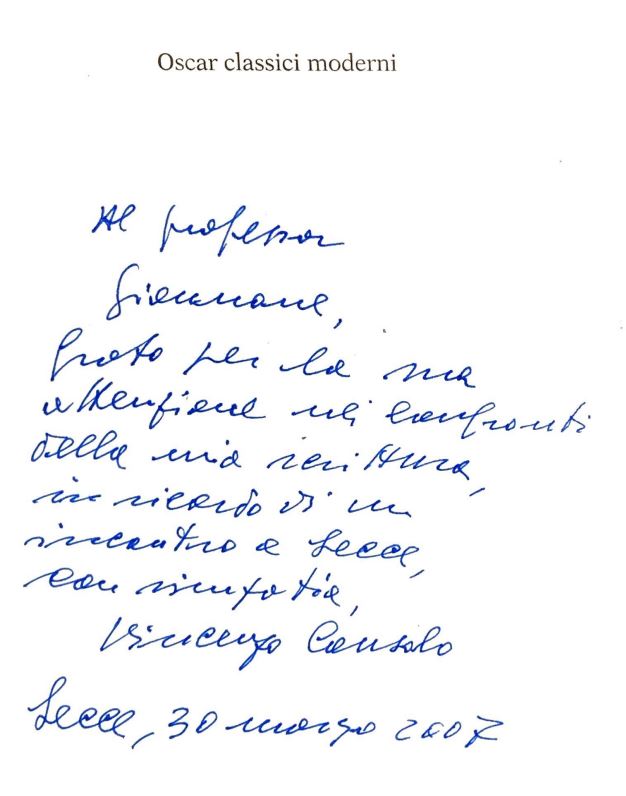

Anche stavolta, alla fine della manifestazione che si svolse il 29 marzo 2007 a Lecce presso i Cantieri teatrali Koreja, sul foglio di sguardia del suo romanzo più noto, Il sorriso dell’ignoto marinaio, di cui possedevo l’edizione del 2004 apparsa negli Oscar Classici moderni della Mondadori, Consolo appose la seguente dedica: “Al professore | Giannone, | grato per la sua | attenzione nei confronti | della mia scrittura | in ricordo di un | incontro a Lecce, | con simpatia, | Vincenzo Consolo | Lecce, 30 marzo 2007”.

In entrambe le occasioni, dello scrittore siciliano mi colpirono la modestia e i modi affabili e cortesi. E allora mi ricordai di due pensieri dello Zibaldone leopardiano. Il primo, datato 5 febbraio 1821, dice così: “… non è sommo in veruna professione chi non è modesto; e la modestia, e lo stimarsi da non molto, e il credere intimamente e sinceramente di non aver conseguito tutto quel merito che si potrebbe e dovrebbe conseguire, questi sono segni e distintivi dell’uomo grande, o certo sono qualità inseparabili da lui”. Questo invece è il secondo pensiero, che risale al 31 maggio 1831: “È curioso a vedere, che gli uomini di molto merito hanno sempre le maniere semplici, e che sempre le maniere semplici sono prese per indizio di poco merito”.

Lecce il 30 marzo 2007.

Sono certo che la figura umana e letteraria di Vincenzo Consolo si affermerà sempre di più come ineludibile e significativa.

Grazie per questa conmmossa e partecipata testimonianza.