Grande rilievo ha, nello studio, la figura di Lucini, di cui si seguono con adesione, attraverso frequenti citazioni, le riflessioni sul simbolismo e sulla necessità del verso libero in Italia, contenute nel libro Ragion poetica e programma del verso libero. Ma anche gli altri rappresentanti del movimento sono presi in esame da Frassaniti, che spesso riesce a dare acute definizioni di essi. Paolo Buzzi, ad esempio, è definito un “novatore nato”, mentre, a proposito di Govoni, egli parla dell’ opera di “un mistico”, che è “un anacronismo in mezzo a questa turbino sa vita di lotta e di distruzione”. Di Cavacchioli sottolinea invece l”’indole essenzialmente musicale”, che però lo porta ad approfondire “concetti e sentimenti nuovi”. Di Palazzeschi, infine, rinviene la “nota caratteristica” nell’t’ironia”, che “gli spunta a fior di labbra e vi rimane con un sorrisetto lieve lieve appena percettibile”.

Nelle ultime pagine l’autore ripercorre alcuni punti del manifesto di fondazione del futurismo, chiudendo il suo studio con una nota patriottica e nazionalistica: “L’Italia ha bisogno di spingersi innanzi, d’avanzarsi con la face rosseggiante dell’eroismo, dopo tanti anni di raccoglimento ascetico; alla novella generazione incombe il dovere di far grande questa patria, di affaticare il gran sogno che ci tramandarono i nostri padri, d’infonderle la forza che le manca, di scuoterla dal sonno in cui è caduta sui suoi allori passati e chiamarla alla sua missione di regina dei popoli”.

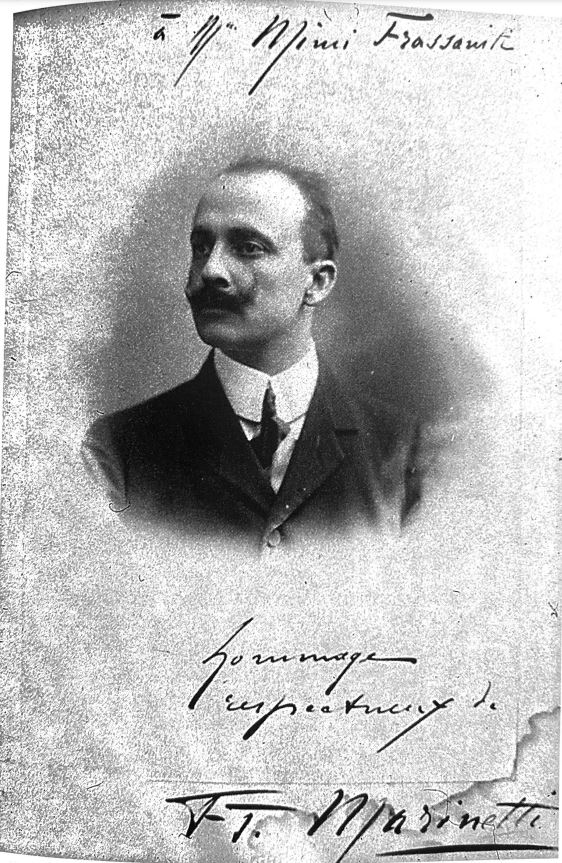

L’assidua attiyità di recensore, svolta da Frassaniti sulle pagine del «Risorgimento», lo portò a stabilire contatti epistolari con alcuni scrittori futuristi, quali lo stesso Marinetti, Paolo Buzzi e Remo Mannoni, che assunse lo pseudonimo di Libero Altomare. Marinetti, il quale dimostrava particolare interesse, anche per ovvi motivi propagandistici, allo studio critico sul futurismo, forniva puntualmente al giovane tutte le informazioni e il materiale (libri, manifesti, volantini) necessari a tale lavoro, stimolandolo ad occuparsi, oltre che della letteratura; anche della pittura e della musica futurista, le quali però non saranno prese in considerazione da Frassaniti.

A tale scopo, in una importante lettera, che risale al luglio del 1910 e che rappresenta uno dei primi documenti ufficiali su questo argomento, gli offriva una lunga spiegazione della pittura futurista, autorizzandolo a riprodurla testualmente nel suo studio[4]. In un’altra, insieme con i cenni biobibliografici degli aderenti, da lui richiesti, gli forniva anche l’organigramma completo del movimento, precisando inclusioni ed esclusioni[5]. Tra queste ultime, Marinetti citava Guido Verona (poi da Verona), mentre, tra le inclusioni, compaiono ancora nomi di scrittori che di li a poco avrebbero abbandonato il futurismo, come Lucini, Federico De Maria, Giuseppe Carrieri e Mario Bètuda. Un caso singolare è la presenza di Mario Puccini, già collaboratore di “Poesia”, il cui nome tra gli esponenti del movimento compare soltanto in pochissime occasioni.

Altomare, invece, al quale Frassaniti aveva recensito la raccolta poetica prefuturista Procellarie, nelle lettere si confidava apertamente con lui, rivelando all’inizio una sensibilità umbratile e crepuscolare, assai lontana dagli schemi del movimento[6]. Anche lo scrittore romano, comunque, si dimostra assai prodigo di notizie, non sempre precise in verità, sulla propria attività passata e sui programmi futuri. Lo stesso Altomare collaborò al “Risorgimento”, pubblicando, oltre a due recensioni di Aeroplani di Buzzi[7] e di Mafarka il futurista di Marinetti[8], una poesia, Vita nomade, dedicata proprio a Frassaniti[9].

Un altro segno di indubbio interesse verso il movimento marinettiano da parte della pubblicistica salentina è costituito dalle reazioni ironiche e parodistiche, non infrequenti del resto nemmeno in altre parti d’Italia[10], ma che qui trovavano un terreno particolarmente fertile nello spirito mordace tipico dei leccesi. Nel 1910, un foglio umoristico denominato “Arco di Prato” si autodefinì “organo dei futuristi leccesi”, pubblicando, tra l’altro, alcune poesie, come Introduzione futurista, a firma Somarinetti, La vergine futurista e un Inno dei futuristi, che prendevano bonariamente in giro gli aderenti al movimento d’avanguardia[11]. Sul “Cinematografo”, apparve invece una composizione, intitolata Noi futuristi, a firma Lo sfutturista[12], e su un altro numero di questo giornale vennero pubblicate quattro vignette, intitolate Il viso umano. Studi artistici futuristi, le quali riproducevano, secondo una supposta maniera futurista, altrettanti stati d’animo come la disperazione, il dolore, il sangue freddo, la meditazione[13], Infine su “Il figlio di Don Ortensio”, un altro foglio diretto, come i due precedenti, da Salvatore Coppola, apparve una poesia intitolata Verso libero futurista /Caduta immortale, a firma F.T. Marinetti.

[14]. D’altronde, a conferma di questo diffuso interesse, è significativo che fin dal 1910, seconda una notizia riportata prima su “Il Risorgimento” e “L’Araldo”[15] e qualche mese dopo su “Il Cittadino”, la locale Associazione della stampa avesse invitato Marinetti a Lecce per tenere una conferenza “su l’idea e il programma della Scuola Futurista”[16]. Ma, nonostante le sue promesse, lo scrittore non mise piede nel capoluogo salentino né in questa né in altre occasioni.

L’unico giornale leccese che assunse una posizione nettamente critica nei confronti del movimento d’avanguardia fu il settimanale socialista «Il Tribuno salentino», che pure continuò a pubblicare, per dovere d’informazione, i comunicati della Direzione del movimento, come, d’altra parte, continuarono a fare, tra il 1909 e il 1913, anche gli altri periodici leccesi già ricordati. Uno di questi comunicati, ad esempio, il famoso proclama marinettiano Per la guerra, sola igiene del mondo, era seguito da un corsivo nel quale si prendevano nettamente le distanze “dalle balorde infatuazioni della stampa nazionalista e … futurista[17]“. Sul “Tribuno salentino”, d’altra parte, era già uscito un reboante articolo di un collaboratore, Cirillo Berardi, che aveva attaccato il movimento marinettiano ergendosi a paladino dei “sacri” valori del passato, messi a repentaglio, a suo giudizio, dalla volontà di distruzione dei futuristi: “Tutto il loro programma si compendia nella parola che sta in bocca agli avventori di taverna: distruzione. Distruzione di ciò che è alimento primo della poesia, il passato con le sue glorie e memorie, la voce degli eroi benedicenti all’opre della vita e dell’amore …”[18].

Anche “Il Risorgimento”, dopo la morte di Frassaniti, tornerà ad assumere una posizione ambigua nei confronti del futurismo. Nel 1913, infatti, mentre un collaboratore, dopo la manifestazione al teatro Costanzi di Roma, si schierava “in favore dei futuristi”[19], soprattutto per motivi ideologici, di carattere anticlericale, apprezzando il Discorso di Roma di Papini (”Tra i fischiatori ed i lanciatori di torsoli del Costanzi e i futuristi io non esito a schierarmi con i secondi”[20]), un altro, appena un mese dopo, stroncava il movimento, senza possibilità d’appello, definendolo, con una espressione tratta dagli studi psicoantropologici, “la forma maniaca dell’ebetismo” e consigliando come cura “per questa categoria di disgraziati infermi [ … ] una buona dose di. .. buon senso”[21].

Negli anni seguenti bisogna segnalare ancora l’attività, rimasta a lungo dimenticata, di un artista leccese, Antonio Serrano, il quale subì fortemente le suggestioni delle idee futuriste e d’avanguardia in pittura e il letteratura. Il suo interesse specifico per il futurismo nacque, intorno al 1913, oltre che dagli stimoli ricevuti dall’ambiente artistico della capitale, dove dal 1911 al 1913 aveva frequentato l’Accademia di Belle Arti, soprattutto dalla meditazione sull’opera e sugli scritti teorici di Umberto Boccioni e dalla lettura dei fascicoli di “Lacerba”, alla quale era abbonato. E agli anni 1913-1916 risalgono infatti dipinti e disegni nei quali è evidente l’orientamento boccioniano nella ripresa dei concetti di dinamismo plastico e di scomposizione dinamica delle immagini. Di Serrano ci resta pure un diario che contiene, fra l’altro, alcune composizioni in versi e in prosa, le quali risentono dell’influenza del futurismo fiorentino e, in particolare, di Ardengo Soffici”[22].

.

[In A. L. Giannone, Modernità del Salento, Galatina, Congedo, 2009, pp. 27-34].

Note

[1] Lo studio di M. Frassaniti, conservato nell’archivio Frassaniti a Squinzano, consta di 34 fogli (mm 210 di larghezza x 310 di altezza), non sempre numerati, dei quali 30 sono scritti sul recto e sul verso e 4 solo sul recto. Ad essi va aggiunto un foglio tagliato a metà, scritto su tutt’e due le facciate, per un totale di 66 pagine. Il manoscritto è raccolto in un foglio uso bollo ingiallito, recante, al centro, la scritta a matita «Il Futurismo” / Studio di Mimì Frassaniti». Le correzioni e le cancellature piuttosto abbondanti inducono a pensare che si tratti di una prima stesura del lavoro.

[2] Nel 1910 escono anche altri titoli su questo argomento, ma si tratta, quasi sempre, di brevi saggi, se non di articoli di poche pagine. Si segnalano, ad esempio, I. Domino, Marinetti svelato, Firenze, “L’Attualità”, 1910; L. Luciani, Studio sul Futurismo. Pubblicato a cura, ed in supplemento della rivista “Acta Classis”, Napoli, sett. 1910 (ora riprodotto in M. D’Ambrosio, Nuove verità crudeli. Origini e primi sviluppi del futurismo a Napoli, A Guida, Napoli 1990, pp. 323-325); C. Sajeva, Marinetti e il futurismo, “L’Italia intellettuale”, Palermo 1910.

[3] Questa e le successive citazioni sono tratte dallo studio inedito di M. Frassaniti, Il Futurismo.

[4] Cfr. lett. 4 di Marinetti in Appendice.

[5] Cfr. lett. 3 di Marinetti in Appendice..

[6] Cfr. lett. 1 di Altomare in Appendice.

[7] R Mannoni, Nell’azurro

[sic]

, in “Il Risorgimento”, a. XXXIV, n. 37, 3 novembre 1909.

[8] In “Il Risorgimento”, a. XXXV, n. 16,27 aprile 1910.

[9] In “Il Risorgimento”, a. XXXV, n. 40, 4 novembre 1910. La poesia venne poi inserita in L. Altomare, Fermento, Ed. dell’autore, Roma 1931, pp. 4345, ma senza la dedica a Frassaniti.

[10] Cfr. C. Salaris, Storia del futurismo. Libri giornali manifesti, Editori Riuniti, Roma 1985, pp. 86-87.

[11] “Arco di Prato”, a. I, n. 1, 15 maggio 1910.

[12] “Il Cinematografo”, n. di saggio, 18 marzo 1911.

[13] “ Il Cinematografo”, a. I, n. 11,4 giugno 1911.

[14] “Il figlio di don Ortensio”, a. IV, n. 29, 14 dicembre 1913.

[15] Cronaca cittadina / Marinetti a Lecce, in “Il Risorgimento”, a. XXXV, n. 28,20 luglio 1910; I futuristi a Lecce, in “L’Araldo”, a. IV, n. 20, 21-22 luglio 1910.

[16] Cronaca cittadina / Marinetti a Lecce, in “Il Cittadino”, a. I, n. 9, 14 gennaio 1911.

[17] Per la guerra, sola igiene del mondo (!), in “Il Tribuno salentino”, a. IV, n. 34, 14 ottobre 1911.

[18] C. Berardi, Futurista e futurismo, in “Il Tribuno salentino”, a. IV, n. 12, 18 aprile 1911.

[19] L. R, In favore dei futuristi, in “Il Risorgimento”, a. XXXVIII, n. 11, 19 marzo 1913.

[20] Ibidem.

[21] Doctor Aman, La nota della settimana / Lfuturisti, in “Il Risorgimento”, a. XXXVIII, n. 16, 23 aprile 1913.

[22] Brani tratti dal diario e alcuni disegni di Serrano sono stati da noi pubblicati in Futurismo “sommerso”, cit., pp. 11-14.