di Antonio Errico

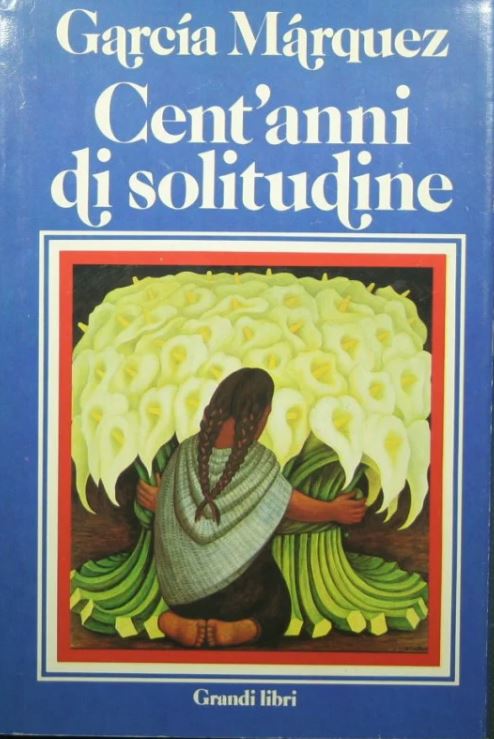

“Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendìa si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio”. Gabriel García Márquez avrebbe anche potuto fermarsi qui. Non scrivere una parola di più. Cent’anni di solitudine è tutto in queste righe, in questo che è uno fra gli incipit più belli della letteratura mondiale. Quando uscì, nel 1967, si disse che il romanzo era un capolavoro. Pasolini non fu d’accordo. Disse che era un luogo comune. Che considerarlo un capolavoro era ridicolo. Disse che si trattava del romanzo di uno scenografo, un costumista, scritto con un manierismo barocco latino-americano. Forse, probabilmente, il giudizio di Pasolini era motivato da un’idea di letteratura e di romanzo completamente diversa da quella di Márquez. Ma indipendentemente da ogni idea di letteratura e di romanzo, Cent’anni di solitudine è un capolavoro perché racconta i destini di uomini e donne, perché fa di un paese immaginario chiamato Macondo il luogo in cui accadono i cataclismi biblici, in cui la follia si manifesta nei suoi aspetti spettrali e i piccoli drammi e le piccole gioie quotidiane si fanno rappresentazione dei piccoli drammi e delle piccole gioie del mondo. Macondo è il luogo in cui tutto diventa possibilità. “Cent’anni di solitudine” è un libro che dice la necessità della memoria. Anzi, della necessità di insegnare e apprendere memoria.

Allora, quando a Macondo si propagò la malattia dell’insonnia che portava alla dimenticanza, Aureliano concepì la formula che avrebbe difeso i suoi abitanti dalle evasioni della memoria.