Fu allora che mi gettai a capofitto nello studio dell’opera di Mario Marti: Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante; Dal certo al vero. Studi di filologia e di storia; Poeti del Dolce stil nuovo; Con Dante fra i poeti del suo tempo; Storia dello stil nuovo; ecc., e poi ancora i suoi scritti teorici: Il mestiere del critico; Critica letteraria come filologia integrale; ecc.

Le bocciature servono – e serve il senso del fallimento che ne deriva – per crescere e per diventare adulti. Additano la strada del lavoro e della fatica, non certo quella della rinuncia. E soprattutto hanno il potere di ridestare la coscienza critica. Che cosa aveva voluto dirmi Marti con la sua bocciatura che mi aveva gettato nel più clamoroso dei miei fallimenti, penso di saperlo bene solo oggi.

Del nesso tra sentimento del proprio fallimento e critica letteraria Marti aveva parlato nella sua prolusione al corso di letteratura italiana nell’aula magna dell’Università di Lecce il 28 febbraio 1964, leggendo uno scritto dal titolo Il mestiere del critico; esso rimane il testo teorico nel quale, già nei primi anni Sessanta, si condensano in modo completo e definitivo il pensiero critico e la riflessione metodologica dello studioso. Discutendo della crisi della critica letteraria considerata entro il quadro della crisi del mondo contemporaneo, Marti scrive: “Che cos’è la critica? A che serve la critica? Ha essa un senso, uno scopo? Sono domande che tornano con insistenza talora angosciosa, persino ossessiva, nei momenti di squallido abbandono, quando tutta intera la vita ci si presenta come un tempo necessario, ma vuoto ed inutile, o ci si rivela come una stupida e insensata avventura, priva di qualsiasi significato, o ci si configura come una strada avvolta nel buio della notte, per la quale procediamo faticosamente, a tentoni, verso una cieca conclusione. (…) Allora sentiamo vivo più che mai il bisogno di un appoggio, che dia senso e necessità al nostro lavoro, di un unico centro propulsore all’irradiarsi dell’indagine critica”. (Il mestiere del critico, oggi lo leggiamo in Critica letteraria come filologia integrale, Galatina, Congedo, 1990, pp. 49-73. La citazione è a p. 53).

Dall’insensato il sensato, dall’angoscia la serenità di una lenta acquisizione e di una continua approssimazione alla verità: questo passaggio in Marti non ha nulla di arbitrario, perché è mediato dalla certezza che una verità, per quanto irraggiungibile, esista come “unico centro propulsore all’irradiarsi dell’indagine critica”. In che cosa consista questo “unico centro propulsore” è detto alla fine dello scritto citato: “La salvezza sembra essere solo nell’amore alla poesia e nell’amore alla storia: un amore pieno di rischi e di delusioni, vissuto, si direbbe, nella certezza della morte; tuttavia non privo di consolazioni segrete e profonde, di gioie lievitanti di passione, nate soprattutto dal colloquio intenso e continuo con chi non delude mai e mai inganna, nella esigenza sempre valida e viva di dare un significato, un valore anche alla propria vita” (Il mestiere del critico, in op. cit., p. 73).

La poesia, la storia e, sullo sfondo, ma sempre presente, “chi non delude mai e mai inganna” come contraltare all’incombere della morte e alla perdita di senso. Marti non dice chiaramente chi sia colui che “non delude mai e mai inganna”, ma l’allusione al Dio cristiano credo che sia incontrovertibile.

Questi sono i termini entro i quali diviene leggibile il discorso critico di Marti. L’elemento negativo (la vanità di tutto, il fallimento, “il buio della notte”, la morte, ecc.) funge da propulsore di una richiesta di senso che trova se non un appagamento, almeno una risposta, in “chi non delude mai e mai inganna” ed è per questo garante della possibilità stessa della ricerca critica. La storia e la poesia sono il terreno sul quale questa si sviluppa, allora, con buone chances di tendere alla verità, solo in quanto esista per il ricercatore questo primum logicum, che funge da “appoggio”, ovvero da solida base su cui riposa il discorso critico. L’attenzione al dato di realtà, la ricerca del riscontro oggettivo, che suffraghi sempre l’interpretazione testuale, l’analisi stilistica non intesa come ricreazione in sede critica della bella letteratura ma come studio attento del tessuto linguistico e retorico di un testo, sono queste le colonne portanti della critica come filologia integrale, il che significa che questa non abbandona mai il campo della poesia e della storia, al di fuori del quale subirebbe lo smacco della perdita di senso. Così il critico è “non artifex additus artifici, né philosophus additus artifici, né philosophus additus sibi ipsi…, ma piuttosto un historicus additus artifici, o un vichiano philologus, che è lo stesso” (Il mestiere del critico, in op. cit. p. 68), alla ricerca di una “verità, che non è soltanto biografica, né soltanto retorica, ma l’uno e l’altro insieme, e anche psicologica, filologica, poetica; infine storica, in una esaustiva integralità.” (L’epistolario come “genere” e un problema editoriale, in op. cit. p. 34. Lo scritto per la prima volta apparve in “Studi e problemi di critica testuale” nel 1961). Pertanto, Marti formula per il filologo un programma di studi degno dell’orator ciceroniano: “Una siffatta filologia (…) comprende perciò anche la storia del Diritto e dell’Economia, nonché la molteplicità delle discipline umanistiche” (Il mestiere del critico, in op. cit., pp. 65-66). Il critico letterario, dunque, riacquista così, nella crisi della critica contemporanea, un suo status forte, che gli deriva dall’utilizzo di un bagaglio di conoscenza ricco e diversificato, in grado di restituire integralmente il senso dell’opera d’arte.

Come il philologus vichiano, lo historicus additus artifici di Marti fonda il proprio lavoro sul certum dell’opera d’arte, ben sapendo che “in essa è da cogliersi anche un barlume di quel verum, che gli dà infine senso e necessità” (Il mestiere del critico, in op. cit., p. 66): dal certo al vero, secondo la celebre formula vichiana.

Due elementi estranei alla letteratura, il certum, che è proprio degli storici, e il verum, che è proprio dei filosofi o dei teologi, intervengono, dunque, a dare un senso al mestiere del critico letterario. Il fatto è, scrive Marti, che “se il mestiere del critico è autonomo, esso non è certo autosufficiente. Qualsiasi lettura di un’opera d’arte, anche la più impressionistica e di gusto, presuppone una visione del mondo e la attua sotto un particolare profilo” (Il mestiere del critico, in op. cit., p. 58). Che questo verum sia pensato da Marti come la fede in Dio (“chi non delude mai e mai inganna”) e nell’uomo (la poesia, la storia) e risieda nei valori della trascendenza e dell’humanitas, non credo che sia dubbio. Piuttosto sono propenso a credere che in Marti l’humanitas integri in sé il valore della trascendenza come elemento proprio e caratterizzante. Non c’è uomo senza dio, sembra dire Marti, o meglio, non c’è idea possibile di uomo che non contempli in sé la tensione verso un dio, che rimane absconditus – di qui il ricorso all’allusione sopracitata, come unica figura retorica adatta a indicare chi non si rivela direttamente -, consentendoci di vivere e operare solo nella storia. E’ questo il cardine intorno al quale ruota l’esperienza critica, che diventa in Marti esperienza estetica veramente integrale. La critica letteraria come vita ovvero come frutto immanente di quella tensione.

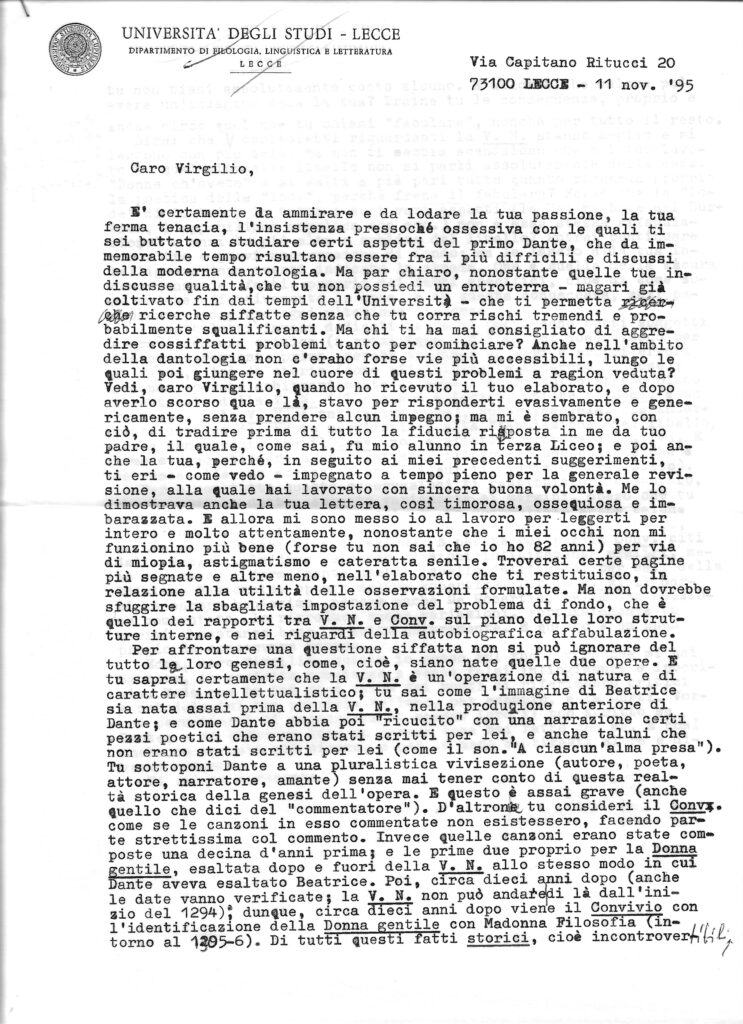

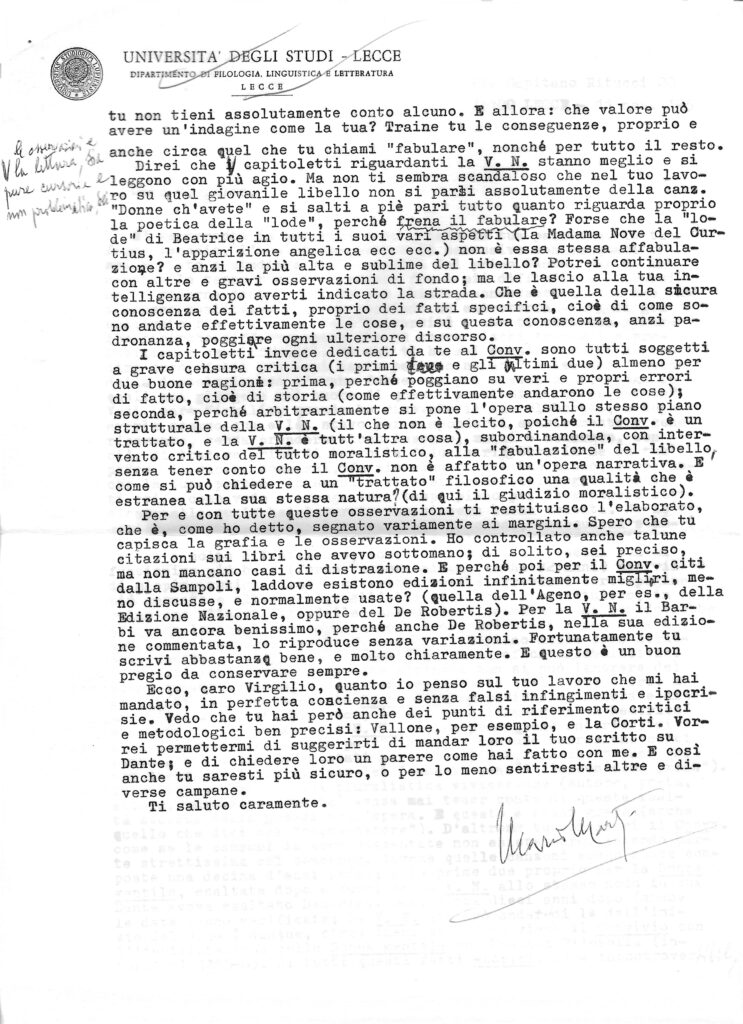

Torno alla lettera che Marti mi scrisse nel novembre del 1995 e ne rileggo uno stralcio: “Potrei continuare con altre e gravi osservazioni di fondo; ma le lascio alla tua intelligenza dopo averti indicato la strada. Che è quella della sicura conoscenza dei fatti, proprio dei fatti specifici, cioè di come sono andate effettivamente le cose, e su questa conoscenza, anzi padronanza, poggiare ogni ulteriore discorso”.

Il

mio fallimento di allora e l’insegnamento di Marti, il mio sconforto e la

strada che allora egli mi indicò con grande severità, ma anche con grande

saggezza: studio impegno fatica, e la fiducia che ove ci sia un’idea forte, per

la quale sia necessario vivere, qualunque essa sia e oltre ogni fallimento, si

possa sempre tornare a scrivere.

[Questo scritto comparve in Una vita per la letteratura. A Mario Marti colleghi e amici per i suoi cento anni, a cura di Mario Spedicato e Marco Leone, Edizioni del Grifo, Lecce 2014, pp. 415-418; ora in Quel che posso dire, Edit Santoro, Galatina 2016, pp. 171-179.]

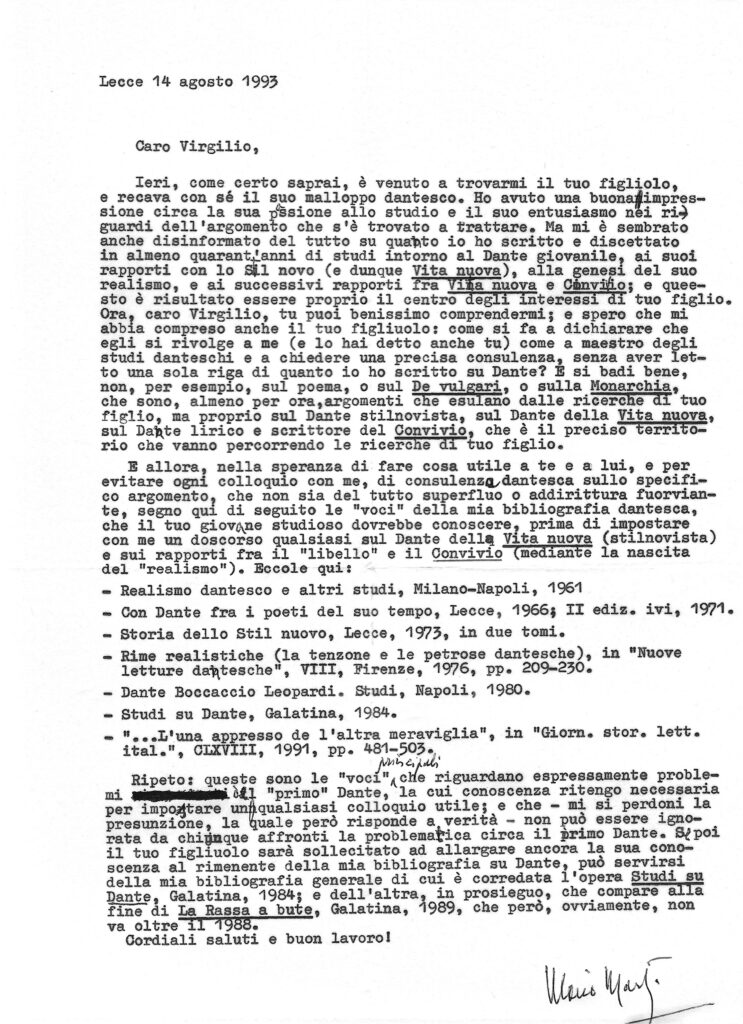

- [Aggiunta del 2 gennaio 2025] Riporto in basso due lettere di Mario Marti, la prima, datata 14 agosto 1993, indirizzata a mio padre Giuseppe Virgilio, nella quale, dopo il primo mio incontro con Marti a Soleto, lo studioso mi dava precise indicazioni di studio; la seconda, datata 11 novembre 1995, a me indirizzata dopo che gli avevo fatto pervenire una revisione del mio studio su Dante, anche questo bocciato da Marti. Questo studio mi avrebbe impegnato negli anni seguenti e avrebbe assunto la forma definitiva nel 1998. Si tratta de L’ostacolo del “fabulare”. La finzione autobiografica dantesca nell’opera volgare dell’Alighieri, pubblicato nel 2024 nella sezione Scritti giovanili danteschi di Gianluca Virgilio di questo sito.]