Ma Levi, anche in questa occasione, non si limita a constatare e a denunciare la situazione che ha sotto gli occhi ma cerca di comprenderla e di spiegarla al lettore. E riassume la storia di questa terra, “che ha cambiato signori, ma [dove] i suoi contadini hanno continuato a vivere negli stessi pagliari, senza mutamenti, da mille anni” (p. 112). E racconta della impari lotta sostenuta dai contadini desiderosi del possesso della terra, “soggetta a scorporo nei piani della riforma agraria siciliana” (p. 113), e l’amministrazione inglese della Ducea di Bronte (inglese in quanto era stata donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson nel 1799, in cambio del suo aiuto), che alla Riforma si opponeva. L’astuto piano, commenta Levi, era stato “quello di sottrarsi alla Riforma vendendo le terre e riprendere le terre più il denaro dai contadini indebitati e nell’impossibilità di pagare, di mettere i contadini in lotta contro i braccianti, di scoraggiare gli uni e gli altri chiudendoli nell’eterna servitù” (p. 114). Insomma la Ducea di Bronte “può essere presa ad esempio (come le miniere di Lercara Friddi) del più assurdo anacronismo storico, della persistenza di un perduto mondo feudale e dei difficili tentativi contadini per esistere come uomini” (p. 112).

La vicenda recente permette, inoltre, a Levi di rievocare anche i fatti di Bronte del 1860, la rivolta dei contadini per il possesso della terra e la spietata repressione dei garibaldini di Bixio, fatti che, come notò Leonardo Sciascia, per la prima volta “escono da quel silenzio, molto simile all’omertà, cui li aveva condannati il mito del Risorgimento, del garibaldinismo” (12).

Questa seconda parte si conclude con la visita ad Aci Trezza, il paese dei Malavoglia, dove Levi istituisce un confronto tra Verga e Visconti, che dal capolavoro verghiano aveva tratto, com’è noto, il film La terra trema. Mentre, secondo lo scrittore, la visione di Verga era tutta interna al suo mondo, si identificava a quella degli umili personaggi del romanzo e al loro destino, l’opposto avviene invece in Visconti “che partecipa alle cose e le comprende senza immedesimarvisi, ed è perciò tutto occhi, visione e immagini” (p. 122). Questa osservazione vale in parte anche per Levi, il quale, come ha scritto molto acutamente Claudio Varese, “non nasconde, né vuol nascondere, di essere Carlo Levi […] che vuol capire i contadini e i braccianti, che vuole aiutarli, ma non vuole confondersi o immedesimarsi con loro e rinunciare alla sua letteratura, alle sue immagini, alla sua sensibilità” (13). Il che vuol dire che non si può accusare Levi, come fece Umberto Olobardi nella recensione forse più severa dell’opera, di “cogliere [per i due terzi del libro] gli aspetti esterni della realtà e smarrirne lo spirito, di scivolare verso […] soluzioni estetizzanti” (14), perché sarebbe come rimproverare Levi di essere se stesso e fargli una colpa, insomma, di essere anche un grande scrittore. Ma purtroppo queste cose accadevano nel clima fortemente ideologizzato degli anni Cinquanta, allorché tutte quelle opere che non rientravano in certi canoni, che non si allineavano rigidamente alle posizioni ufficiali, venivano stroncate e scrittori come Levi, Scotellaro e tanti altri erano condannati senza possibilità di appello.

Non si discosta dallo schema canonico già conosciuto nemmeno il terzo reportage, quello più recente. Anche qui parti più impegnate si alternano ad altre più descrittive ed esteriori. Le prime pagine della Parte terza, ad esempio, sono pezzi di puro “colore locale”, dove la soverchiante fantasia visiva di Levi si scatena a contatto con le rutilanti luci e i colori e i suoni della “festina” di Santa Rosalia, della Vucciria, il mercato tipico di Palermo, dello spettacolo dei fuochi d’artificio, che “qui davvero ‒ scrive ‒ non sono opera artificiosa o artificiale, ma giochi aerei, liberi moti dell’anima, spontanea e tumultuosa espressione, ritratto tonante e abbagliante di un paese e di un popolo” (p. 124).

Ma ecco, subito dopo, alcune riflessioni sulla mafia (15), la quale nasce, secondo Levi, dall’assenza, o dalla lontananza, dello Stato. Il mafioso così “si sostituisce allo Stato assente in tutte le funzioni di ordine e di giustizia, pone il suo codice d’onore al posto della legge estranea e impotente, e diventa, a mano a mano, un potere assoluto e unico, fondato sul prestigio e sull’assenza” (p. 142). Queste pagine precedono un altro momento importante del libro: l’incontro a Trappeto e Partinico con Danilo Dolci, lo scrittore e sociologo che proprio in queste zone depresse della Sicilia svolgeva la sua opera di redenzione delle plebi rurali, combattendo l’analfabetismo. Di esso Levi riesce a dare un ritratto fisico e spirituale al tempo stesso:

“alto, robusto, con una grossa nordica testa complessa, gli occhi vivaci dietro gli occhiali, allegro di una interna energia, sempre presente, sempre rivolto, anche nei minimi gesti all’azione […]. Non era, il suo, il tono del puro missionario o del filantropo, ma quello di un uomo che ha fiducia, che ha fiducia negli altri (una fiducia generale nell’uomo) e fa sorgere la fiducia intorno a sé, e con quest’arma sola sente di poter far nascere la vita dove parrebbe impossibile, a poco a poco, per forza spontanea” (pp. 151, 152).

E anche qui rimangono impresse le terribili condizioni di vita degli abitanti di questi paesi descritte da Levi, il consueto “spettacolo della miseria” (p. 154), che tocca il suo culmine forse nella descrizione di Spine Sante, un quartiere di Partinico, dove “la risposta all’offesa del mondo non è il banditismo ma, più debole e straziante, la malattia e la follia” (p. 154).

Questa visita preannuncia l’episodio più intenso e giustamente famoso del libro, quello riguardante la storia di Salvatore Carnevale, il giovane sindacalista ucciso dalla mafia alla vigilia delle elezioni regionali del 1955, ma, come spesso succede, esso è preceduto da pagine di tono più leggero e apparentemente più disimpegnato: la descrizione del paesaggio marino tra Bagheria e Capo Zafferano; le nozze di una cameriera della duchessa nella villa di Bagheria; il discorso tra la duchessa e il giovane principe che ha la funzione di mettere in rilievo il contrasto, l’abisso esistente tra questi due mondi. Significativa, a questo proposito, è la risposta del principe quando lo scrittore gli accenna all’uccisione del capolega Carnevale, risposta che sta a dimostrare tutta la futilità di questo ambiente e dei suoi rappresentanti (e implicita vi si legge la condanna morale di Levi):

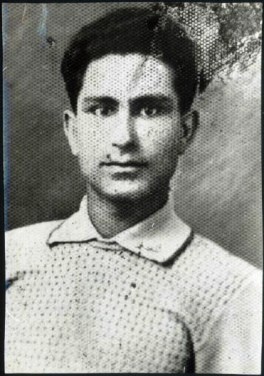

Salvatore Carnevale

“Non ne sapeva nulla di preciso, gli pareva vagamente di averne sentito parlare: doveva essere un violento, un esaltato… ‒ Sciara, mi disse, ‒ è un paese ricco, c’è lavoro, bestiame, non ci sono poveri, ci si fanno delle cacce meravigliose, le campagne sono piene di quaglie. Da ragazzo stavo su al Castello, li conosco tutti quelli di Sciara, si saliva a caccia sul monte San Calogero, una volta abbiamo ammazzato un’aquila reale” (p. 160).

Ma i contrasti, in questo episodio, non riguardano soltanto la società siciliana, le classi sociali, ma anche l’ambiente fisico e naturale: dalla costa lussureggiante della “conca d’oro” si passa a quello montano e aspro dell’interno, che sembra rispecchiare, come già quello di Lercara, una situazione di estrema desolazione anche umana:

“Dopo Trabia e Termini Imerese, è la stessa strada di Isnello, fino a un bivio sulla destra. Qui si lascia la costa e si sale per una strada sbrecciata, polverosa e piena di buche, verso l’interno. Subito l’aspetto del paese cambia, si apre una grande valle di monti nudi, compare, lontana sul monte di faccia, Cerda, grigia nelle nude distese dei campi, con quel colore di terra e di stoppie, di silenzio e di antica malaria che accompagna come una nota continua e patetica la fatica contadina” (p. 161).

Anche la storia di Carnevale è costruita sapientemente da Levi, prima attraverso il racconto di Alfio, il giovane autista, impegnato politicamente, e poi attraverso quello della madre, Francesca Serio. Il primo è un resoconto essenziale, che serve a presentare i dati salienti del personaggio, vissuto in un paese, dove “non c’era stato mai nulla, nessun partito, nessuna organizzazione per i contadini, niente mai […] fermo nelle stesse condizioni da chissà quanti secoli, terra di feudo, con la principessa, i soprastanti, i campieri; e i braccianti che non sapevano neanche di esistere, immobili da secoli” (p. 162), dove ritorna appunto il motivo dell’immobilità del Sud. Ecco così che vengono rievocate le battaglie sostenute da Carnevale, come sindacalista, prima per il sessanta per cento del raccolto delle olive, poi per le occupazioni delle terre e infine per le otto ore di lavoro nelle cave.

Subito dopo Levi passa al discorso della madre di Carnevale, offrendocene un ritratto indimenticabile anche attraverso un uso accorto delle figure retoriche della ripetizione (enumerazione, polisindeto, anafora, climax):

“È una donna di cinquant’anni, ancora giovanile nel corpo snello e nell’aspetto, ancora bella nei neri occhi acuti, nel bianco-bruno colore della pelle, nei neri capelli, nelle bianche labbra sottili, nei denti minuti e taglienti, nelle lunghe mani espressive e parlanti: di una bellezza dura, asciugata, violenta, opaca come una pietra, spietata, apparentemente disumana […]. Parla della morte e della vita del figlio come se riprendesse un discorso appena interrotto per il nostro ingresso. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e precisa, alternando il dialetto e l’italiano, la narrazione distesa e la logica dell’interpretazione, ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso senza fine, tutta intera: la sua vita di contadina, il suo passato di donna abbandonata e poi vedova, il suo lavoro di anni, e la morte del figlio, e la solitudine, e la casa, e Sciara, e la Sicilia, e la vita tutta, chiusa in quel corso violento e ordinato di parole. Niente altro esiste di lei e per lei, se non questo processo che essa istruisce e svolge da sola, seduta sulla sua sedia di fianco al letto: il processo del feudo, della condizione servile contadina, il processo della mafia e dello Stato. Essa stessa si identifica totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, diffidente, astuta, abile, imperiosa, implacabile. Così questa donna si è fatta, in un giorno: le lacrime non sono più lacrime ma parole e le parole sono pietre” (p. 170).

Il discorso della donna conserva tutto il pathos di chi ha vissuto direttamente, quotidianamente, le storie che racconta. Per questo ella può rievocare, in un italiano popolare, che conserva costrutti e termini dialettali, la lotta sostenuta dal figlio con la mafia, i tentativi di corruzione, le numerose minacce subite, ma anche episodi intimi, privati, della vita di Salvatore, che solo lei poteva conoscere. Il culmine del pathos sta indubbiamente nel racconto del riconoscimento del corpo del figlio attraverso il particolare dei calzini bianchi che spuntano da sotto la coperta, un brano di grande suggestione, denso, anche qui, di ripetizioni, che sono tipiche appunto delle invocazioni, delle lamentazioni:

“Mentre mi dicevano che non era mio figlio, ho fatto un altro passo e ho visto i piedi del morto, che era messo a testa sotto e coperto, e spuntavano solo i piedi, ma io ho visto le calzette bianche, erano le calzette che ho lavato ieri a mio figlio, che mio figlio ha messo nei piedi, e i piedi erano messi come metteva i piedi mio figlio, così. Non mi lasciavano avvicinare. Viene il maresciallo di Termini: “Se lei ha figli ed è cristiano ‒ (il maresciallo si mise a piangere), ‒ mi deve portare da mio figlio, che questi vigliacchi dicono che non è mio figlio, ma è mio figlio”. “Lei sa che non si può toccare”, mi disse. “Non lo toccherò, lo voglio solo vedere: è mio figlio, nelle gambe è mio figlio, nei piedi è mio figlio, nello stare è mio figlio, voglio vedere la sua faccia”. Tre volte mi infilai per potergli vedere la faccia: era nascosta. A lato mi si erano messi quei carabinieri e mi tenevano e mi guardavano” (p. 182).

La donna però, nel suo discorso, non si limita a compiangere il figlio morto, come una qualsiasi donna siciliana, come “una madre iacoponica” (16), o a farne una semplice agiografia, ma conduce al tempo stesso una riflessione di tipo politico, mettendo sotto accusa le connivenze tra la mafia e le autorità locali (il brigadiere, il maresciallo, il pretore) e, soprattutto, giungendo alla risoluzione di denunciare, per la prima volta nella storia della Sicilia, al tribunale di Palermo gli assassini del figlio. E proprio qui, per Levi, sta la novità di questa figura e un po’ di tutta la realtà siciliana, da lui descritta nel libro: ai soprusi, alle oppressioni millenarie, ai delitti rimasti quasi sempre impuniti, la gente siciliana, o almeno una parte di essa, non reagisce più con le rivolte inconsulte (le cosiddette rivolte della cafonità) o con la rassegnazione e il silenzio, ma con moderni e civili strumenti di lotta e di rivendicazione, come lo sciopero o l’organizzazione partitica e sindacale, come era avvenuto per gli zolfatari di Lercara e i contadini di Sciara, o il ricorso alla giustizia, come avviene per la madre di Salvatore Carnevale. Anche per lei quindi si può parlare di una rinascita, di una nuova vita che si inizia, perché “la morte del figlio le ha aperto gli occhi, ha fatto di lei una persona nuova, indifferente agli altri, superiore a tutte le cose perché sicura di questa nuova esistenza” (p. 176). Per questo la figura di Francesca Serio diventa quasi il simbolo della volontà di cambiamento che anima la Sicilia, ne incarna, come meglio non si potrebbe, lo spirito nuovo, che il libro di Levi rivela.

[In A.L. Giannone, Scrittori del Reame. Ricognizioni meridionali tra Otto e Novecento, Lecce, Pensa Multimedia, 1999, pp. 165-186]

NOTE

12 L SCIASCIA, Levi e la Sicilia, in “Galleria”, a. XVII, n. 3-6, maggio-dicembre 1967, fascicolo dedicato a Carlo Levi a cura di A. Marcovecchio, p. 241.

13 C. VARESE, Scrittori d’oggi, in “Nuova Antologia”, a. 91°, fasc. 1863, marzo 1956, p. 447.

14 U. OLOBARDI, rec. a Le parole sono pietre, in “Il Ponte”, a. XII, n. 2, febbraio 1956, p. 290.

15 Su questo argomento Levi ritornerà nella prefazione, intitolata La piazza di Villalba, a M. PANTALEONE, Mafia e politica, Torino, Einaudi, 1962, pp. 5-13.

16 G. DE DONATO, Saggio su Carlo Levi, Bari, De Donato, 1974, p. 166.